新疆地区自古以来就是各民族交往交流交融的生动典范。两千多年来,中原与西域的紧密联系从未间断,汉代的丝绸之路、唐代的安西都护府、清代的伊犁将军府,无不彰显着新疆与祖国血脉相连的历史根基。在这片广袤的土地上,汉族、维吾尔族、哈萨克族、蒙古族等各民族守望相助、和睦共处,共同开发建设美丽家园。从屯垦戍边的历史佳话,到音乐舞蹈的艺术共鸣;从商贸互市的繁荣景象,到语言文字的相互借鉴,新疆各民族在长期共同生活中形成了你中有我、我中有你的团结格局。7月10—15日,浙江师范大学边疆研究院调研团队在尕本加教授的带领下,沿着古代丝绸之路南道继续西行,对莎车、疏勒、喀什等地进行了学术考察,在南疆这片被昆仑山雪水滋养的绿洲之地,追寻多元文化融合的历史脉络。

一、莎车:

十二木卡姆与玄奘讲经

7月10日,调研团队首先到达新疆莎车县。莎车县位于新疆西南边陲,东南以叶尔羌河为界,与泽普县、叶城县隔河相望,东北与麦盖提县为邻,北与巴楚县接壤,西北与岳普湖、疏勒县毗邻,西接英吉沙、阿克陶县,西南邻塔什库尔干塔吉克自治县。莎车县因汉莎车国得名,清光绪九年(1883年)置直隶州时,使用莎车古名,称莎车直隶州。

调研团队首先来到叶尔羌汗国王陵,或许正因为莎车的地缘因素,才使得其成为维吾尔族古典音乐十二木卡姆的重要发源地之一。公元十六世纪,叶尔羌汗国第二代汗王拉失德的王妃阿曼尼莎汗对维吾尔古典音乐进行收集与整理,整理编创《十二木卡姆》。据现场讲解员介绍,由于演奏完一整套《十二木卡姆》需要不间断地进行24小时,因此在新疆地区的一般性演出中以第二套且比亚特木卡姆为主要表演内容。

《十二木卡姆》是维吾尔族人民对中华民族灿烂的文化所作的重大贡献,它运用音乐、文学、舞蹈、戏剧等各种语言和艺术形式表现了维吾尔族人民绚丽的生活和高尚的情操,反映了他们的理想和追求以及当时的历史条件下所产生的喜怒哀乐。她集传统音乐、演奏音乐、文学艺术、戏剧、舞蹈于一身,具有抒情性和叙事性相结合的特点。这种音乐形式在世界各民族的艺术史上独树一帜,堪称一绝。

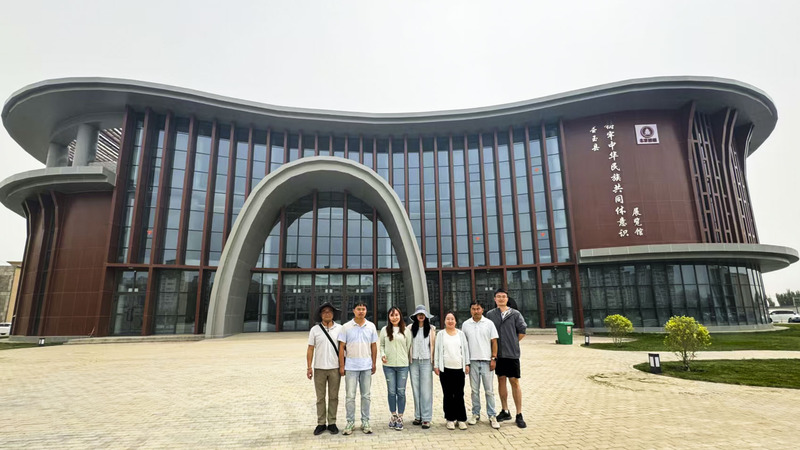

随后,调研团队对墨玉县铸牢中华民族共同体意识展览馆、玄奘讲经处进行了实地考察。玄奘讲经台(系朱具婆佛塔遗址),位于莎车古城东边的城墙边上,玄奘曾于公元643年返程途中路经此地进行讲经。历经岁月侵蚀,目前讲经台只剩黄沙土堆,但仍能感受到当年玄奘宣扬佛法、绿洲佛光普照的景象。

全国重点文保单位叶尔羌汗国王陵

调研团队参观墨玉县铸牢中华民族共同体意识展览馆

玄奘讲经台(系朱具婆佛塔遗址)

二、喀什:各民族交往交流交融的圣地

7月12日,调研团队抵达喀什市。次日一早,调研团前往地处喀什市伯什克然木乡境内莫尔寺遗址。莫尔寺建于古玛塔格山东南部侵蚀台地上,是一处汉唐时期(始建于公元1世纪,公元10世纪莫尔寺逐渐没落)的佛教寺院遗址,为中国新疆地区现存佛寺遗址中始建年代最早的一座大型地面佛寺遗址。现存莫尔寺遗址主要为两座佛塔(一为圆形、一为方形)。考古资料显示,圆形塔即俗称的莫尔佛塔,现高约12米,耸立于台地西南侧约8米高的陡崖边缘。方形塔位于遗址西北端,东南距圆形塔约60米,是一座四方形多层实心土坯塔。根据肖小勇教授团队的最新测绘结果所示,方形塔发掘前测量的尺寸为:塔顶东北面长13米,西北面长13. 6米,西南面长12米,东南面长13. 9米,同方位底部尺寸分别为24、22. 6、21. 5、22. 8米。从莫尔寺遗址出土的相关文物来看,莫尔寺既有早期印度佛教特点,又有后期汉传佛教的特色。

现存莫尔寺遗址中的圆形塔与方形塔

12日下午,调研团队由伯什克然木乡北上进入克州市,考察了保存于克州博物馆中关于柯尔克孜族民俗文化的内容。这里有与藏族《格萨尔》、蒙古族《江格尔》并称中国三大英雄史诗的柯尔克孜族《玛纳斯》。它讲述了英雄玛纳斯及其七代子孙前赴后继,率领柯尔克孜人民与外来侵略者斗争的故事,体现了顽强不屈的民族性格和团结一致、奋发进取的民族精神。

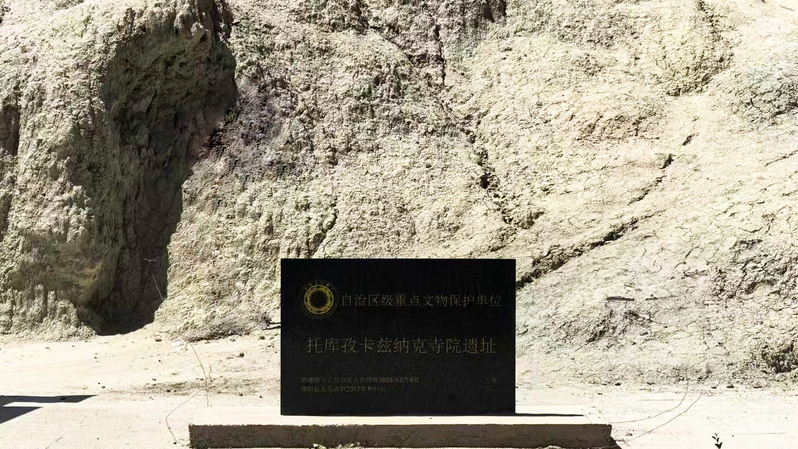

7月13日,调研团队着重考察了位于疏附县城西南乌帕尔镇的麻扎。麻赫穆德·喀什噶里生于1008年,卒于1105年,是喀喇汗王朝时期著名的语言学家、哲学家。他在1072—1077年,在巴格达用阿拉伯语著成《突厥语大词典》。这是一部关于突厥语诸部族的百科全书,对研究中亚各族的历史、地理、民俗风情、社会生活、文学艺术等有很高的价值,而且为研究突厥语诸民族的历史,地理,物产和民俗提供了宝贵资料。麻赫穆德·喀什噶里麻扎附近还有一处南北朝时期的托库孜卡兹纳克(佛教)寺院遗址,由于该遗址尚处于考古发掘阶段,无法进行深入走访调研。从目前所知的信息来看,该佛教寺院遗址曾出土铜铸佛像、梵文贝叶经、陶制婆罗门佛像,从遗址规模来看,此处寺院曾香火鼎盛,盛极一时,这足以证明“新疆自古就是多宗教并存的地区”。

麻赫穆德·喀什噶里麻扎

托库孜卡兹纳克(佛教)寺院遗址

7月14日,调研团队继续重点考察了玉素甫·哈斯·哈吉甫麻扎与香妃墓。玉素甫·哈斯·哈吉甫(1019—1085年),与麻赫穆德·喀什噶里为同时代人,他所撰写的劝诫性长诗《福乐智慧》是维吾尔文学的一部划时代巨作,为喀喇汗王朝时期维吾尔人的语言、历史与文化等方面提供了丰富的资料。《福乐智慧》现存三个抄本(回鹘文1、阿拉伯文2),尚无法确定玉素甫·哈斯·哈吉甫是用哪一种文字创作了此作品。香妃,即乾隆容妃和卓氏(1734—1788),名法蒂玛,回部民间称其为“伊帕尔罕”(为“香妃”的意思)。由于香妃深受乾隆皇帝宠爱,乾隆为解其思乡之苦,于乾隆二十三年(1758)为她建造了宝月楼,也就是现在中南海的正门——新华门。宝月楼在建筑风格上保留了维吾尔族的风格,追求“中原与西域合璧的多元文化”。

玉素甫·哈斯·哈吉甫麻扎

香妃园内阿巴和加麻扎(“香妃墓”)

三、结语

调研团在喀什地区为期五天的实地考察中,先后走访了多处历史悠久的寺院遗址与名人麻扎,深刻体会到南疆地区作为中华文化多元一体格局的生动缩影。在这里,维吾尔族优秀传统文化与中原文化、中亚文明交相辉映,在宗教建筑、音乐艺术、语言文字等各领域都留下了民族交往交流交融的深刻印记。这些珍贵的历史见证充分表明,新疆各民族始终是中华民族大家庭中血脉相连的成员。通过实地调研,团队成员更加深刻地认识到,千百年来新疆各族群众始终像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同谱写了守望相助、团结奋进的壮美篇章。这段历史启示我们,要始终坚持铸牢中华民族共同体意识,让民族团结之花在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

文字:杜冠霖

摄影:杜冠霖、魏超

校对:魏超

照片后期、责编:李毅婷

地址:浙江省金华市迎宾大道688号 浙ICP备05001954号-1 邮编:321004 邮箱:ibs@zjnu.cn