7月8—10日,由尕本加教授等七人组建的浙江师范大学边疆研究院调研团来到了新疆和田地区。和田地处塔克拉玛干沙漠南缘,喀喇昆仑山北麓,因其特殊的地理位置,自古以来便是东西方经济、文化交流的重要枢纽,也是多种宗教文明的汇聚交融之地。在和田这片神奇、美丽的土地上,先后流行过原始宗教、祆教、佛教、景教、摩尼教、道教、伊斯兰教等多种宗教。这些宗教相互依存,共同繁荣,不仅造就了丰富多彩的宗教文化,而且也为构建多元一体、灿烂辉煌的中华文化增添了一道独特的风景。

佛教是最早传入和田地区的三大宗教之一,也是和田历史上流传时间最长,社会影响最大,文化遗存最丰富的宗教。和田地区曾经存在过一个闪耀着独特佛光的绿洲王国——于阗。于阗佛教文明从公元前1世纪左右开始兴盛,直至11世纪初逐渐衰落,留下了丰富的文化遗产和精神财富。探究于阗佛教的兴衰历程,不仅是对一段被黄沙掩埋的历史的重新发现,更是对佛教中国化进程中一个关键环节的深入理解。于阗作为大乘佛教的重要中心,其佛教艺术、思想与实践对中国佛教发展产生了深远影响,成为中华文明与印度文明对话的生动范例。

考察团合影

7月8日,考察团从民丰县出发,沿塔里木盆地南缘一路西行,来到了于田和策勒两县,重点考察了两地的佛教遗存。在众多遗存中,策勒县的达玛沟托普鲁克墩小佛寺遗址最为瞩目。小佛寺是迄今已知的世界上最小的佛教寺院,面积仅3.4平方米,坐北朝南,门朝南开,内有一莲花座佛,头部和双手已失,墙壁内绘有精美的壁画,距今1500—1800年。其壁画之优美、雕塑之精湛、佛堂之典雅,令人叹为观止,被国家文物局列为“2002年中国重要考古发现”之一。

达玛沟托普鲁克墩小佛寺(复制品)

7月10日,考察团一行来到了和田市,其中重点考察了保存于和田博物馆的佛教文物。该馆收藏了雕塑、佛经、壁画、金铜佛像等大量佛教文物,是我们了解和学习和田地区佛教艺术的重要宝库。于阗佛教的独特之处在于其融合性特征。作为丝绸之路上的十字路口,于阗佛教艺术呈现出多元文化交融的面貌。达玛沟、热瓦克等遗址出土的佛教雕塑和壁画,既有犍陀罗艺术的影响,又吸收了波斯、希腊等艺术元素,形成了独特的于阗风格。

和田洛浦县热瓦克佛寺出土彩绘泥塑佛像

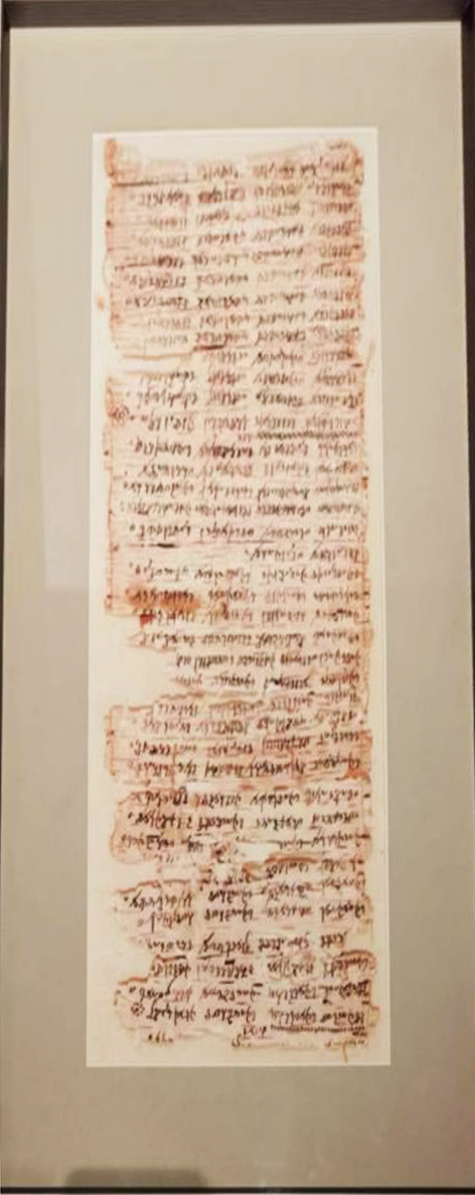

同时,和田又是古代佛经翻译与传播的重要枢纽,出土了大量梵文、佉卢文、于阗文、汉文、藏文佛经残卷。在和田博物馆的众多珍贵文物中,佉卢文《法句经》写本残卷尤为引人注目。它是目前世界上现存最古老的佛经写本之一,不仅反映了早期佛教的传播路径,也是研究古代于阗文化、语言和宗教的重要资料。

佉卢文《法句经》写本(复制品)

19世纪末至20世纪初,斯坦因、斯文·赫定等西方探险家在和田地区的考古发掘,使大量于阗佛教艺术品和文献重见天日。这些发现不仅填补了佛教传播史上的空白,也为理解丝绸之路上的文明交流提供了实物证据。拂去历史的尘埃,于阗佛教文明的光芒依然能够照亮我们今天的文化探索之路。作为中华文明与印度文明、波斯文明对话的见证,于阗佛教的历史提醒我们:文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。在重建丝绸之路经济带的今天,挖掘和研究于阗佛教文化遗产,不仅具有学术价值,更具有促进不同文明间相互理解的现实意义。

循着古代丝绸之路的轨迹,调研团下一步将深入莎车、喀什等丝路重镇,继续挖掘散落于黄沙瀚海间的文明碎片,为构建我国边疆治理理论体系与铸牢中华民族共同体意识积累宝贵的研究素材。

文字:徐汉杰

摄影:徐汉杰

审核:尕本加

校对:杜冠霖

责编:李毅婷

地址:浙江省金华市迎宾大道688号 浙ICP备05001954号-1 邮编:321004 邮箱:ibs@zjnu.cn