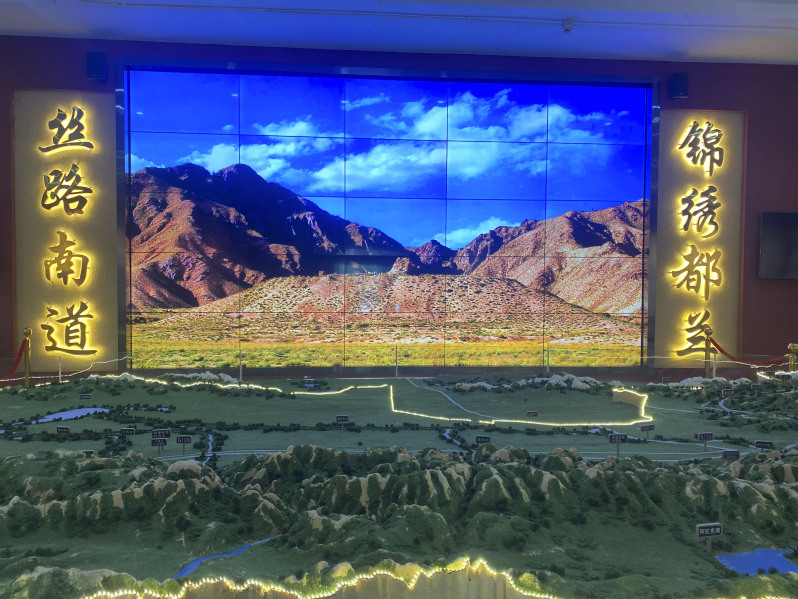

7月1日到7月15日,浙江师范大学边疆研究院调研团沿着丝绸之路南道一路向西进行考察。从青海都兰的吐谷浑王城,到新疆若羌的楼兰故地,再到喀什的疏勒故城,跨越了青藏高原北部、柴达木盆地以及塔里木盆地南缘,串联起了多样的自然地理环境和丰富的人文历史风貌,见证了文明发展与自然环境不可分割的关系。

一、丝绸之路南道沿途的生态画卷

(一)青海都兰与德令哈

7月1日,调研团从西宁出发前往海西州都兰县,一路上植被茂盛,牦牛在牧场中悠闲吃草的场景屡见不鲜。

调研团经过茶卡盐湖作短暂停留,茶卡曾是古丝绸之路(青海道)和唐蕃古道的重要站点,是由中原进入西域的要冲。

茶卡盐湖 邵桦摄

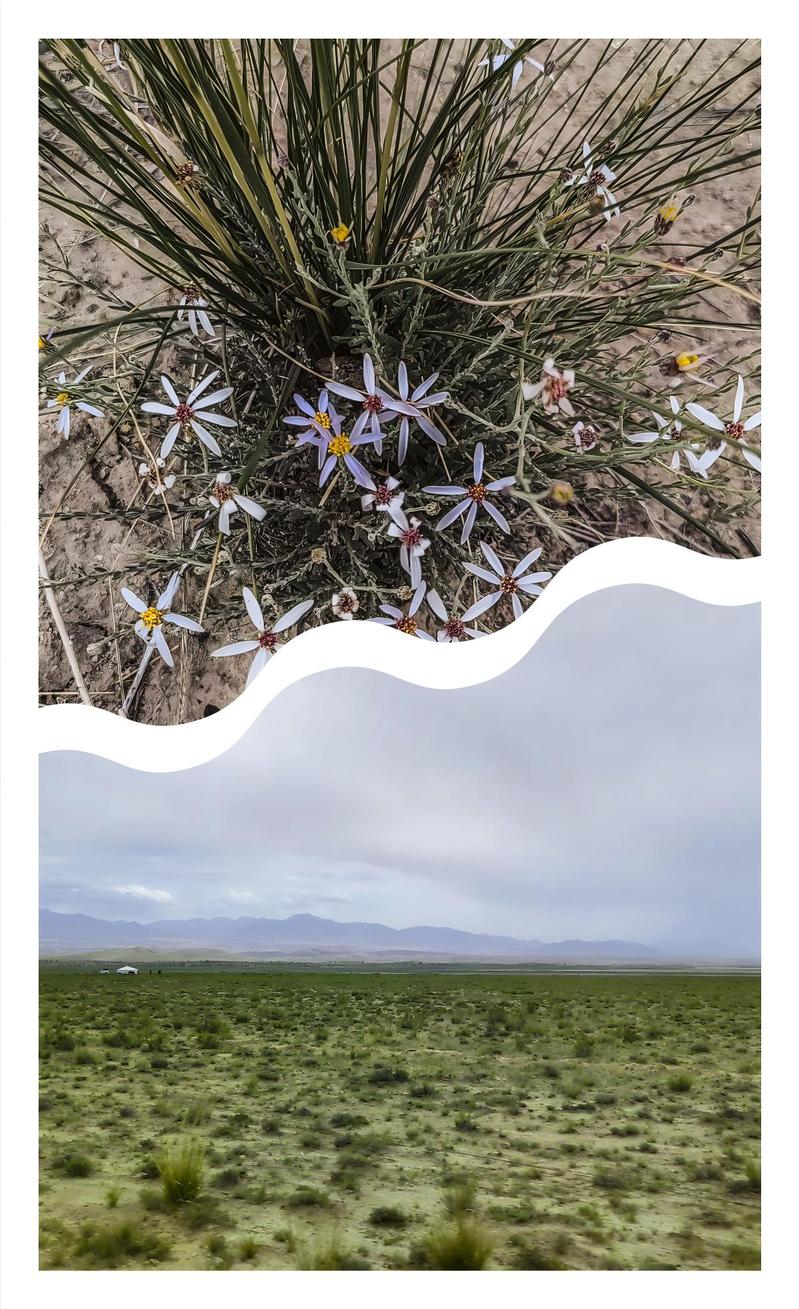

经过茶卡盐湖继续向西,植被覆盖率逐渐减少。

途径海西州、共和县 邵桦摄

7月2日,调研团在都兰县考察。都兰县地处柴达木盆地东南边缘,全境可分为布尔汗布达山区和柴达木盆地平原两种地貌类型。地势由东南向西北倾斜。戈壁、沙漠、谷地、河流、丘陵、高原、山地等地形依次分布。境内有柴达木河、沙柳河、察汗乌苏河等大小河流40多条,主要湖泊有北霍鲁逊湖、南霍鲁逊湖、阿拉克湖。境内资源丰富,被列入青海省县域资源行列。矿产资源主要有铁、钾、镁、铜、铅、锌、金、煤、天然碱、硅灰石等。野生动植物主要有野牦牛、野驴、盘羊、岩羊、藏羚羊、黄羊、鹿、白天鹅、黑颈鹤、雪鸡、枸杞、麻黄、锁阳、黄芪等。

都兰县地理地貌 邵桦摄

7月3日,调研团出发前往德令哈。途中经过青海乌兰金子海国家级沙漠自然公园。公园总面积为11.73万亩,其中沙漠面积2805.6公顷,占园区总面积的78.1%。

青海乌兰金子海国家级沙漠自然公园景观及植被 邵桦摄

德令哈位于海西蒙古族藏族自治州北部,地处柴达木盆地东北边缘,属祁连山—阿尔金山区与柴达木盆地的交错过渡地带,地形北高南低,境内平原、丘陵及高山交错分布,中南部地势相对平缓,适宜农业发展。植被类型以荒漠草原和半荒漠草原为主,耐旱、耐寒的植物如梭梭、红柳、芨芨草等广泛分布。德令哈市主要河流有巴音河、白水河、巴勒更河,面积较大的湖泊有四个:哈拉湖、柯鲁可湖、托素湖、尕海湖。巴音河纵贯德令哈市区,是境内最大的河流,蒙古语意为“幸福的河”被亲切地称之为德令哈的“母亲河”,德令哈的巴音河两岸,经过长期的生态保护与修复,植被覆盖率有所提高,呈现出一片生机勃勃的景象。

德令哈市的巴音河 邵桦摄

(二)大柴旦与茫崖市

7月4日下午,调研团从德令哈出发前往大柴旦。大柴旦位于柴达木盆地西北部,地形复杂多样,有山脉、盆地、沙漠和盐湖等多种地貌。大柴旦盐湖是该地区的重要景观。植被稀疏,多为低矮的耐旱植物,如盐生草、碱蓬等。盐碱化严重,生态环境较为脆弱,但近年来通过生态治理,部分区域的植被有所恢复。

大柴旦境内荒漠与雪山 邵桦摄

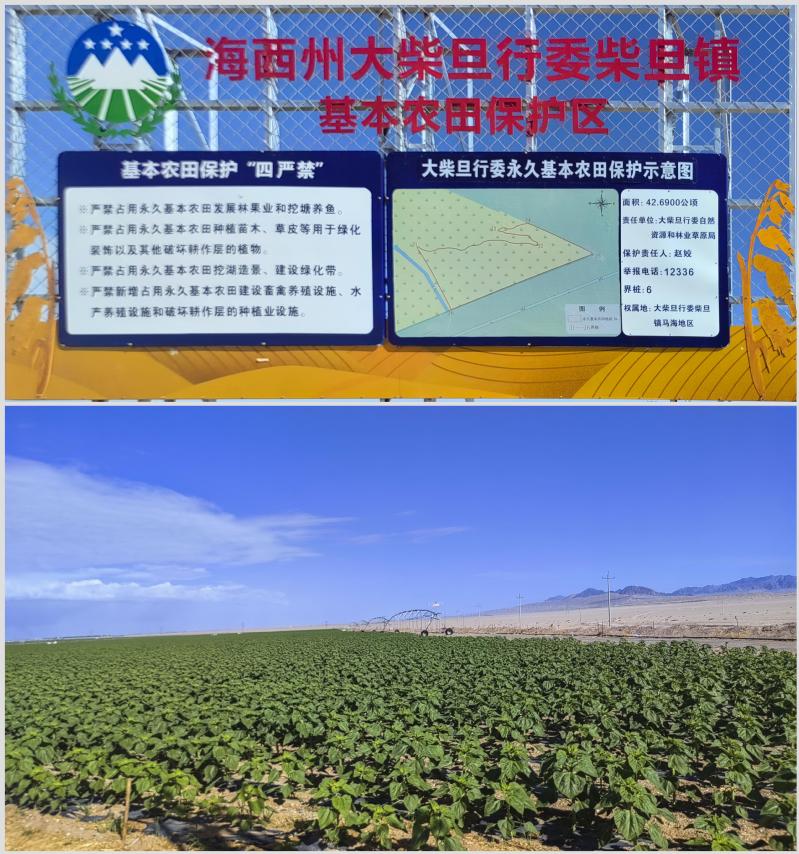

7月5日前往茫崖市的途中,调研团考察了大柴旦基本农田保护区。该保护区呈现的生机勃勃的景象,在沙漠中尤其珍贵,农业现代化机械自动喷灌系统自动喷淋系统的应用体现出现代科技对基本农业发展的保障。

柴旦镇基本农田保护区 邵桦摄

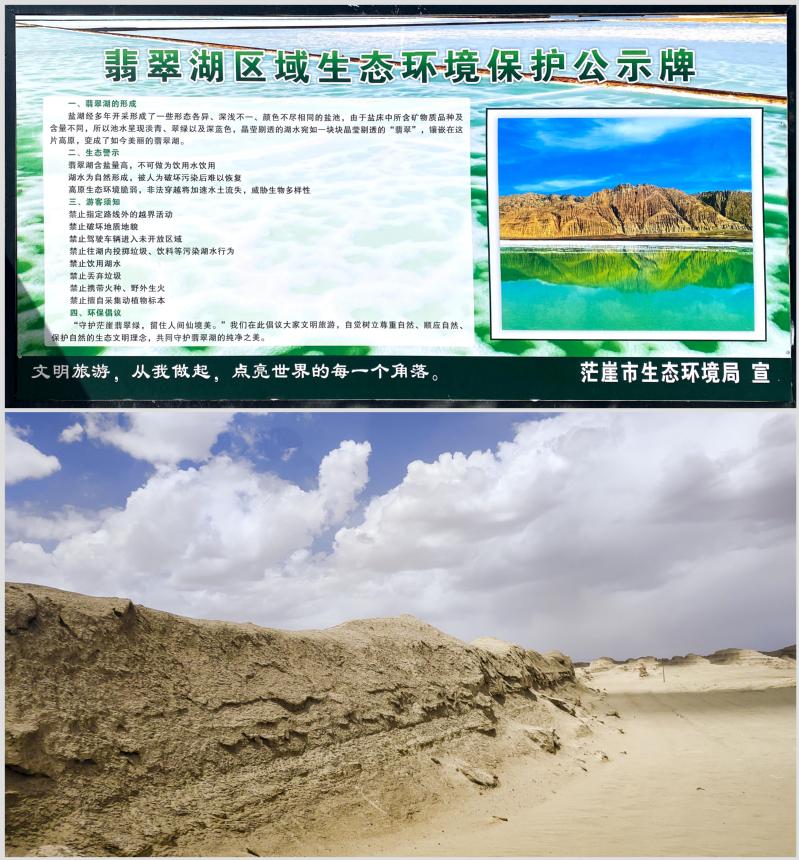

茫崖市处于盆地的西缘,此地生态环境更为严酷,盐碱化的土壤,荒漠化程度较高。植被稀疏,多为低矮的耐旱植物,如盐生草、碱蓬等。

茫崖市翡翠湖、戈壁与沙漠景观 邵桦摄

(三)新疆若羌、且末、和田、莎车、喀什

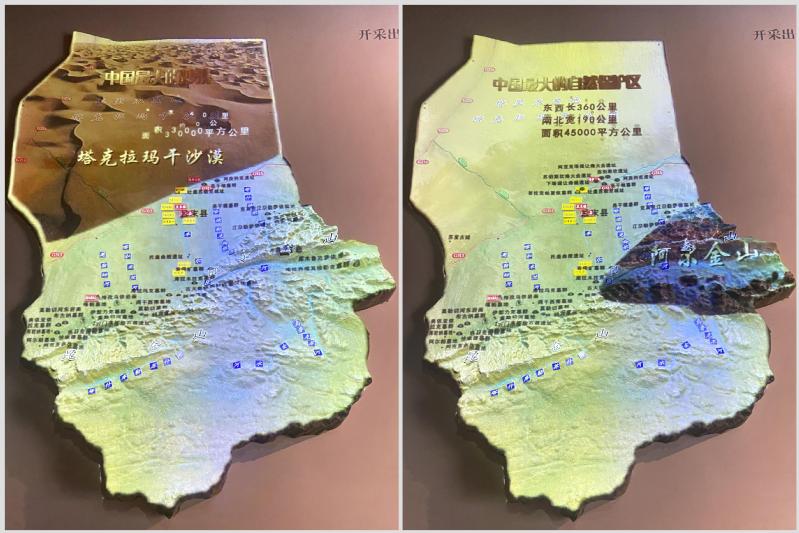

7月6日进入新疆后,沿着塔克拉玛干沙漠南缘行走,沿途的自然环境呈现出明显的过渡性。若羌县地势南高北低,由西南向东北倾斜,海拔768~6900米。南部为山区,属羌塘高原东北部,海拔1500~4500米,国家以此圈划了阿尔金山自然保护区,是县内的主要牧业基地;中部冲积为冲积扇绿洲平原,海拔880~1500米,为农业种植区和主要人口居住区;北部为平原沙漠区,海拔763~1000米,由四个部分组成:西面为塔克拉玛干沙漠的东部,东南面为库木塔格沙漠,东北面为库鲁克塔格山部分山体和南麓山前冲积扇戈壁沙滩地,中部为罗布泊干涸湖床和湖滨盐碱地。

若羌县境内公路两岸的防沙固沙措施 邵桦摄

且末县位于巴音郭楞蒙古自治州南部,昆仑山和阿尔金山的北麓,塔里木盆地东南缘。南屏阿尔金山,东与昆仑山与西藏自治区为界,北部深入塔克拉玛干大沙漠与尉犁县相望,西北部邻阿克苏地区沙雅县,地形东南高西北低,北边为戈壁沙漠。且末县有车尔臣河、喀拉米然河、莫勒切河、米特河、江格萨依河、塔什萨依河等8条河流。动植物资源十分丰富。野生动物种类繁多,主要有藏羚、鹅喉羚、野牦牛、野驴、野骆驼、盘羊、棕熊、雪鸡,野兔等。野生植物有大芸、甘草、枸杞、锁阳、柴胡、麻黄、大黄、红花等。

且末县地形图 邵桦摄

于田县地貌特征南依昆仑山脉、北临塔里木盆地,北低南高,地势自西向东倾斜。于田县东南部在喀什塔什山,南部边界在昆仑山。地形呈牛腿状。地势南高北低,南北高差3500米。自南向北形成高山、戈壁、沙漠等地貌单元,并有典型的冰川、冻土、火山、沙漠等地貌类型。

和田地区靠近昆仑山脉,有高山冰雪融水的滋养,绿洲面积相对较大,植被类型更为丰富,除了常见的荒漠植物外,还生长着一些耐旱的灌木和草本植物。境内有大小河流36条,是中国光能资源较丰富的地区,境内矿产资源丰富,以盛产和田玉闻名,是著名的玉石之乡、丝绸之乡、地毯之都和瓜果之乡。

玉龙喀什河 邵桦摄

莎车和喀什地区则处于塔里木盆地的西端,气候相对湿润,绿洲连片分布,农业灌溉条件较好,植被覆盖率较高,除了自然生长的植物外,还有大量的人工种植的林木和农作物。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地处塔里木河流域上游,地跨天山山区、帕米尔高原、昆仑山山区及塔里木盆地边缘,山地占全州总面积的90%以上,谷地、盆地遍布山间,属典型的温带大陆性气候,光照充足,干旱少雨,是有名的瓜果之乡。境内由东北向西南分布有托什干河、博古孜河、恰克玛克河、克孜勒苏河、盖孜河、库山河、叶尔羌河等七大水系。野生动物资源较丰,仅鸟类就有17目42科244种,占新疆鸟类总种数的60%。珍贵野生动物较多,属国家一级保护的12种,二级33种,另外还有珍贵稀有野生动物40多种,境内有新疆帕米尔高原湿地自然保护区。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源 尕本加摄

二、古代西域因水建城的生态智慧

(一)因水建城的古人智慧

在古代西域,水是生命之源,也是文明的基石。例如克里雅河,发源于昆仑山脉的克里雅山,经于田县向北汇入塔克拉玛干沙漠二百多公里的河流,不仅养育了位于沙漠深处的一片绿洲和生活在这里与世隔绝的克里雅人,而且孕育了独特的克里雅文化。另外,玉龙喀什河和喀拉喀什河是和田地区著名的两条河流。《大宛列传》中记载汉朝使节张骞的副使曾到和田“穷河源,河源出于阗,多玉石。”

楼兰古国位于若羌地区,曾经是丝绸之路上的重要绿洲城市。青铜时代楼兰地区是充满生命活力的孔雀河绿洲,公元前2世纪,成为沟通亚欧交通路线上的枢纽。这里虽是雅丹丛集,戈壁、沙漠纵横,交通相当困难的一片土地,随时随处都可感受到东方长安、西部贵霜、西南亚波斯的政治、经济、文化投射下的影响。楼兰人凭借对水资源的合理利用,创造了辉煌的文明。他们修建了复杂的水利工程,将塔里木河的河水引入城市,古河道将楼兰古城分为东西两区,用于灌溉农田和满足生活用水需求。

楼兰古城复原图 楼兰博物馆

从楼兰出土的佉卢文木简规定:“树活着如将树根砍断罚马一匹,若砍断树枝应罚母牛一匹”。有学者认为是世界上最早的森林保护法规,这表明楼兰人早在两千多年前就意识到了生态环境的重要性,懂得通过立法来保护森林资源,防止水土流失,维持生态平衡,以保障城市的可持续发展。

米兰古城遗址上一个个错落有致的红柳包(红柳根系)显示出红柳强大的生存能力和固沙能力。

米兰古城遗址内的红柳沙包 邵桦摄

(二)屯垦戍边的文明发展

汉昭帝元凤四年(公元前77年),鄯善王尉屠耆请求汉王朝派一将领兵到自己的属地屯田积谷,汉即派一司马和吏士40人屯田伊循。此后,屯田戍卒在伊循城周围引水灌溉、垦荒种植,伊循城也随之成为塔克拉玛干沙漠南面的一个农业兴旺、经济繁荣、商贸发达、佛教兴盛的绿洲城市,也成为丝绸之路南道进出中亚的重要通道。

米兰古城屯垦复原图 邵桦摄

(三)楼兰古国和米兰古城的消失之谜

楼兰古城的兴衰与罗布淖尔湖的演变密切相关,其废弃是自然环境变迁与人类活动共同作用的结果。自上新世末期以来,受青藏高原隆升影响,塔里木盆地形成干旱气候,降水稀少且风沙活动频繁。罗布淖尔地区虽地势低洼、曾为水域,但在历史进程中,人类活动对水资源的过度开发与不合理利用,导致河流水量锐减乃至断流,致使楼兰绿洲逐渐荒漠化。楼兰的废弃不仅是自然环境恶化的直接后果,亦为社会政治格局变迁的产物。

从生态学视角审视,水资源枯竭可能是其废弃的关键因素之一。伴随气候波动,塔里木河流域降水减少,河流流量持续递减,楼兰地区水资源日趋匮乏。与此同时,过度的农业开发与人口增长,加剧了对水资源的攫取,引致地下水位下降,土地沙化进程加速。此外,周边环境恶化,如沙漠扩张、土壤盐渍化加剧等,亦对楼兰的生态系统构成了严重威胁。最终,在多重因素的协同作用下,楼兰古国丧失了其赖以生存的生态基础,逐渐被风沙掩埋,沦为历史遗迹。

公元4世纪初,前凉政权控制西域后,交通路线发生转移,楼兰丧失了其在丝绸之路上的枢纽地位,灌溉系统随之荒废,绿洲走向衰败。这一过程表明,人类文明的兴衰与人类对自然环境及社会资源的利用模式紧密关联。

与楼兰古城命运相似的米兰古城,其赖以维系的米兰河发生改道,可能是米兰文化最终消亡的重要原因。研究推测,当时米兰古城人力资源匮乏,生产力水平低下。正是由于河流改道导致水源严重匮乏,农垦区迅速沙漠化,生存环境急剧恶化,不再适宜人类居住,最终迫使米兰居民放弃此地迁徙他处。

三、反思历史,当前生态治理的举措与成效

今日,我们剖析楼兰绿洲从兴盛走向绝灭的过程,全面检视人类社会活动与比较脆弱的生态环境间的关系,吸取一切可能吸取的历史教训。

(一)生态保护与修复工程

近年来,我国政府高度重视西域地区的生态保护工作,投入了大量的人力、物力和财力,实施了一系列生态保护与修复工程。在青海都兰、德令哈等地,通过退牧还草、植树造林、湿地保护等措施,有效改善了当地的生态环境。梭梭、红柳等植被的覆盖率逐年提高,湿地面积有所扩大,生物多样性得到了恢复。在新疆若羌、且末等沙漠边缘地区,建设了大规模的防风固沙林带,采用滴灌、微喷等节水灌溉技术,提高了林木的成活率,有效地遏制了沙漠的扩张势头。

(二)水资源的可持续利用

水资源是西域地区生态治理的关键。在塔里木河流域,实施了严格的水资源管理制度,加强了对水资源的调配和保护。通过修建水库、渠道防渗等工程,提高了水资源的利用效率,确保了绿洲地区的生态用水需求。同时,推广节水农业技术,如膜下滴灌、微喷灌等,减少了农业用水的浪费,实现了农业与生态的协调发展。在一些城市,还建设了污水处理厂和中水回用设施,提高了水资源的循环利用率,减少了对地下水的开采,有效缓解了水资源短缺的压力。例如,引洪灌溉工程是和田市2025年国有林综合生态修复项目的核心内容,将汛期洪水引入天然林区。玉龙喀什水利枢纽项目是一项以生态输水、灌溉补水为主,结合防洪,兼顾发电的综合利用型重点工程。通过与乌鲁瓦提水利枢纽工程联合调度,使两河坝址断面联合下泄生态流量达到600m³/秒,有效改善塔里木盆地生态环境。每年向下游输送灌溉用水8.3亿m³,新增灌溉面积达18万亩,共灌溉南疆地区160万亩农田。

(三)生态旅游与可持续发展

在保护生态环境的基础上,西域地区还积极发展生态旅游产业,将生态优势转化为经济优势。青海的茶卡盐湖、新疆的喀什古城等景区,以其独特的自然风光和丰富的文化底蕴,吸引了大量游客。通过发展生态旅游,不仅增加了当地居民的收入,还提高了人们对生态环境的保护意识,促进了生态与经济的良性互动。同时,当地政府还注重加强对旅游活动的管理和引导,避免过度开发对生态环境造成破坏,实现了生态旅游的可持续发展。

从古代西域的生态兴衰,到现代的生态治理与保护,我们深刻地认识到,生态环境与人类文明息息相关。在历史的长河中,楼兰古国的兴衰为我们敲响了警钟,警示着我们不能过度索取自然资源,而要尊重自然、顺应自然、保护自然。在当今时代,我们通过实施一系列生态保护与修复工程,加强水资源的可持续利用,发展生态旅游等措施,努力实现人与自然和谐共生。相信在未来的岁月里,西域这片古老而神奇的土地,将在我们的精心呵护下,焕发出更加璀璨的生机与活力,续写新的辉煌篇章。

文字:邵桦

摄影:邵桦,尕本加

图片后期、责编:李毅婷

地址:浙江省金华市迎宾大道688号 浙ICP备05001954号-1 邮编:321004 邮箱:ibs@zjnu.cn