清末民国,徐松、沈增植、张相文等浙江学人以天下为己任,在经世致用的时代环境中通过严谨的文献研究和深入的实地调研,开创建设西北舆地学。一代又一代学人前赴后继,丰富着国人对西北的认识。浙江师范大学边疆研究院自成立伊始,便以赓续西北舆地学传统、打造“中国边疆学”学术品牌为己任,在基础研究、学科建设、决策咨询等多方面已经取得积极成效和丰硕成果。

2024年11月5日至11月17日,浙江师范大学边疆研究院为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想、深刻阐释西北舆地学与新时代边疆研究之间学理联系,在本院尕本加教授的带领下到青海省西宁及周边,甘肃省张掖、敦煌、武威等地深入调研。

调研团队抵达西宁

11月6日至8日,调研团队先后赴位于西宁市的藏文化博物馆、宏觉寺、金塔寺、塔尔寺以及海东市的白马寺等,考察藏传佛教在青海特别是西宁地区的传播路径以及相关寺院的保存和活动情况。调研团队在藏文化博物馆听取了“藏族文化百科全图”的唐卡长卷——《中国藏族文化艺术彩绘大观》的讲解。这幅全世界最长的唐卡作品,涵盖了藏族的历史、宗教、医学、艺术、民俗等多方面的内容,呈现了藏文化的隽永魅力和汉藏人民的交往、交流、交融的历史过程。

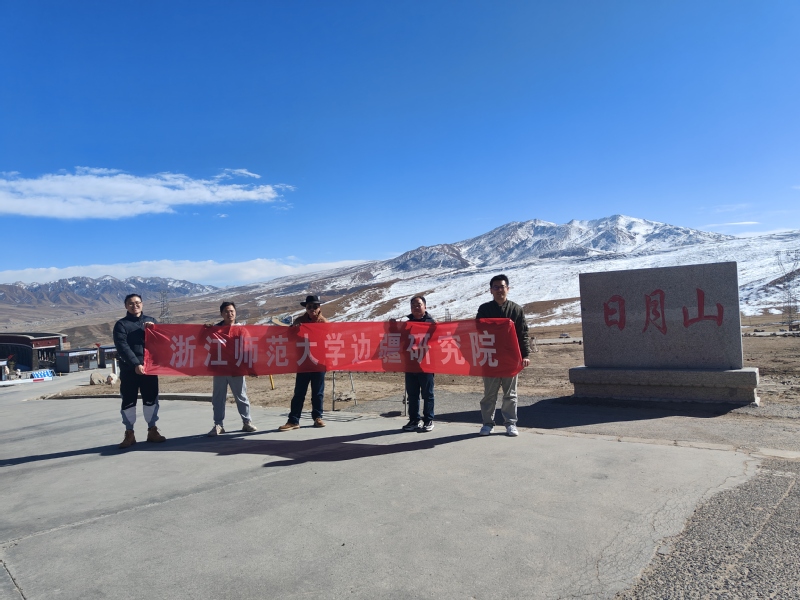

调研团队还参观了位于海东市乐都区的柳湾彩陶博物院和河湟文化博物馆,见识了江河源头史前先民的艺术成就,以及兼糅中原农耕文明、游牧文明、西域文明于一体的河湟文化的形成。调研团队向西赴丹噶尔古城和日月山。在日月山感受了文成公主入藏的艰辛,重温了唐蕃结成“甥舅关系”的历史。

调研团队在西宁市湟源县日月山

在此期间,调研团队还拜访青海民族大学藏学院。藏学院副院长才让东智教授向调研团表示欢迎,并介绍了藏学院的基本情况。我院尕本加教授也简明扼要地介绍边疆研究院的基本情况以及调研团人员的基本情况。双方就多语种文献研究、未来合作事项等多个方面进行了交流。

调研团队与青海民族大学藏学院交流会现场

11月9日至12日,调研团队从西宁出发,经甘肃省张掖市,沿着古代沟通中原地区与西域的交通要道——河西走廊一路向西。调研团队沿线考察了张掖市的马蹄寺石窟、西夏大佛寺、市博物馆、黑水国遗址,于10日晚抵达坐落于河西走廊西部尽头、本次调研的重点——敦煌。调研团队先后赴莫高窟、西千佛洞、榆林窟考察。调研团深深被被精美壁画和雕塑震撼,也更清晰地认识到佛教文化从魏晋到唐宋时期在河西走廊的生根发芽,以及在与中原文化的碰撞、融合中产生了具有中国文化特色的佛教艺术。洞窟中壁画和塑像被不同程度地破坏和掠夺,提醒着清末、民国时期我国历史上那段屈辱的历史,也让我们认识到文物保护的重要意义。

调研团队在敦煌莫高窟

11月13日,调研团队从瓜州出发,沿线考察了瓜州博物馆、高台博物馆,并于当晚抵达武威市。14日,调研团队先后到访海藏寺、武威博物馆、雷台汉墓、鸠摩罗什寺、西夏博物馆和白塔寺。15日,调研团队考察了金塔寺和天梯山石窟。海藏寺、白塔寺、金塔寺以及莲花寺被称为“凉州四部寺”,藏语称“凉州岱宇”。其中白塔寺不仅是元代凉王阔端与被称为西藏第一位班智达的萨迦•贡噶坚赞举行凉州会盟的地点,也是萨班驻锡凉州讲经说法、圆寂安葬之地,见证了西藏纳入中国版图的历史,具有重要的考察价值。天梯山石窟,创凿于北凉,对中原石窟产生深远影响,被专家学者称为“石窟鼻祖”。

调研团队在武威市凉州区白塔寺

调研团队在天梯山石窟

11月15日,调研团队返回西宁,并在次日对本次调研活动进行总结。大家一致认为,本次学术考察内容丰富、行程圆满,达到了预期效果。通过此次考察,大家对中原与西域的交流融合、古代各民族的交流互动、中央政府对涉藏地区、河西走廊及西域地区的有效管辖都有了深刻且具象的认识。接下来,边疆研究院将更加主动地赓续西北舆地学传统,在文献解读和学术调研的基础上构建新时代中国边疆学的学科体系、学术体系和话语体系。

地址:浙江省金华市迎宾大道688号 浙ICP备05001954号-1 邮编:321004 邮箱:ibs@zjnu.cn